全ての人が理不尽なクレームから逃れるために、顧客対応健全化研究会は苦情対応の国際標準規格ISO10002の意見書発行数が国内トップクラスであるクレーム対応研修の第一人者である柴田純男を会長として令和4年4月1日に発足しました。

理念と目的は「現在は消費経済における消費者と会社の平等な関係性が求められている時代であるが、顧客絶対主義的な行き過ぎた要求に企業の従業員は苦しめられている現状である。これを正し、誰もが働きやすい社会を実現し、モンスタークレーマーやカスタマーハラスメントをなくしていくことを世に広く提言しその考えを浸透させることを当会の理念・目的とする。」です。

ポジションは「当会は独立した組織として消費者志向経営・対消費者とのバランスが取れた社会を形成していくための存在となる。」

目標は「モンスター・悪質クレーマー、理不尽なクレームやカスタマーハラスメントに関わる全ての人が、そのような問題を解決していくために広く意見を集め、対応のあり方を広く発信する場になる。」

ミッションは「世に蔓延る理不尽かつ悪質なクレームやハラスメントを世の中からなくす。」

ビジョンは「不当な要求や人格を傷つける誹謗中傷を受ける仕事に従事する人が安心・安全に働ける世の中にすること。」

です。

これらを果たしていくために下記5つの活動を行います。

1.広く会員を募り、情報を集積し、また誰もが発信できる場とする。

そのため集合・オンラインでの講演会や座談会を数か月に1度実施する。

2.皆様より様々なクレーム・カスタマーハラスメント事例を集めて分析し、分析した結果からどう対応すればいいのかを定義づけ、その結果を上記講演会等で発信する。

3,集積した情報をもとに難苦情・不当要求対応のガイドラインを作成する。

4.年1回ジャーナルを出す。

5,苦情対応の国際標準規格ISO10002導入の啓発を行う。

顧客対応健全化研究会のホームページを是非ご覧ください。

顧客対応健全化研究会

また会の発足についての動画もありますので合わせてご覧ください。

我々は消費者、顧客、取引先などからの悪質な嫌がらせ、迷惑行為、不当要求、ハラスメントなどがない、健全化された世の中にしていきたいと真に願い当会を立ち上げました。皆様のご入会をお待ちしています。

2022年4月のサミット人材開発の動画シリーズは新入社員向けの働くことへの意識シリーズです。今回は第4回。言葉遣いです。宜しくお願いいたします。3分53秒の動画です。

21世紀におけるコンプライアンスは単に法令遵守することだけではなく、世間に対して恥ずかしい行動をしないこと、胸を張って堂々と正しいことをしていると堂々と言える倫理観を持ち、ステークホルダー(利害関係者)への信頼を確保していくことが本質と言えます。小菅のコンプライアンス研修ではまずはその点について豊富な事例を使って解説し、理解を深めていきます。こういったことをしてはいけないといった「戒め型」のコンプライアンス研修ももちろん必要ですが、それにプラスしてなぜ人はわかっていてもエラー(ミス)や違反を犯してしまうのかといった前提に立って考えることやどうすれば違反やミスをなくしていくのかといった「発展型」の研修も必要です。この研修では最新の心理学や脳科学に基づいた人間の脳の働きや人間心理について豊富な事例等(不祥事が起きやすい心理的メカニズムや実際の不祥事の考察)を使い、風通しの良いコミュニケーションが活性化した組織こそがコンプライアンスの良い組織であることを理解し、組織としてのミスや違反を防ぎ、風通しの良い組織を作るための現場の声が上がっていく組織を作っていくためにはどうすればと言うこと、また問題の原因究明し原因志向で考えていくためにはどうすればいいのかと言うことについてユーモアを交えながらお伝えします。

まず小菅講師は、国立大学教育学部の教員養成課程出身ですので、この研修の根底となる倫理について、公立中学校の教師になるために倫理をしっかりと学び熟知しており、多くの自治体や企業で研修を実施しております。

1.コンプライアンスを守るための態度 不当な要求などに断じて応じてはいけない話

悲しいお話ですが、2019年千葉県野田市で起こった児童虐待事件を取り上げます。この事件は虐待などがないかを児童からアンケートを取っていた中、「うちの娘が書いたアンケートを見せろ」と父親が執拗に職員に強要し、職員がそれに応じてしまったため娘がアンケートに虐待があったことを書いたことに激怒し、殺害に繋がった事件です。この話を聞いて私の師匠の柴田純男氏(苦情対応・リスクマネジメント分野の国際規格ISO10002の意見書発行数は国内随一でこの分野における国内第一人者)か私が野田市で不当要求対応や組織人倫理研修の講師をしていたら防げていたのかもしれないと小菅講師は本気で思っています。

絶対に不当な要求には応じない、社会通念を飛び越えた特別扱いをしない、特別扱いをすることはむしろ公平性を欠き、組織人としてあるまじきことだということをまずは徹底して示していきます。

2.倫理とは何かを説きます

「倫」という文字はニンベンがまずありますので「人のやること」を示します。「倫の字の右側」は「輪の字の右側」と同じ部首です。つまり「倫」と言う字は「人の輪、仲間」の意味です。そして「理」と言う字は「ことわり」とも読めまして「筋道 決まりごと」です。つまり倫理とは「人の輪の中での決まりごと」、言い換えれば「社会で守るべき秩序」、これが倫理の正体です。そして「人の輪」は企業・組織にとってはすべての利害関係者、決まりごとは法律とルールです。それらを守っていく必要性をここで説きます。

世間での不祥事の分かりやすい事例を多く取り上げます。 ※必要であれば事例をカスタマイズします。

Ⅰ三菱ふそうのリコール隠し事件

21世紀のコンプライアンスを変えるきっかけになった事件で、小菅は偶然にも当事者です。大卒後三重三菱ふそうで営業として働いており、死亡事故が起きたものと三重県内で同種のトラックを売りました。私が売った車がそのような事故を起こしたらと考えるといつも憤慨してしまいます。といった話をまずは行います。

Ⅱ雪印の食中毒事件

15,000人の犠牲者がでた戦後最大の食中毒事件です。雪印という会社がどうして無くなっていったかの内情をお話します。講師の師匠の柴田純男氏が当時雪印の顧問を務めていました。何円分の牛乳をケチっただけで会社は潰れたのか、いつも「えっ!?」となるトークです。

Ⅲ松下電工の対応の良さ

ファンヒーターのゴム管に亀裂が発生したため死者が出たのですが、その後の見事な対応で企業ブランド価値を上げたという話です。(死者19名出ています)

Ⅳ不二家の対応のまずさ

逆に対応が後手後手に回ってしまい、潰れてしまった不二家の話を松下電工と対比的に話します。

ⅤJTB岐阜の話

社員がミスを隠そうとしたことで企業として大ダメージを食らってしまった話です。

Ⅵ日大アメフト部事件

隠ぺい気質 パワハラ気質 危機管理体制の不備 謝罪会見のまずさ

といった4つの観点から組織としての体制を考察する話です。企業や組織のメカニズムが良く理解できるお話です。

Ⅶ監督が厳しい金融庁からコンプライアンスの模範と言われるソニー生命

強いトップダウンで風通しが悪く潰れたグッドウィル・グループとリプラス

講師は上記3社にかつて所属していました。風通しの良い組織とそうでない組織2社(グッドウィルは当時最速東証1部上場1部、リプラスは最速マザーズ上場を記録していたが両社とも事実上倒産しました)の生々しい実例を紹介します。この話も企業のメカニズムが良く理解できます。上記のような事例を使ってわかりやすく考えていきます。

Ⅷ実際にあった不祥事

企業や自治体で実際に不祥事があった後に小菅講師は呼ばれて研修をすることが多いです。そのため、新聞には載らない事例の裏側まで知っていますので「生きた」実例を紹介できます。(金に困ってアダルトビデオに出演した、飲酒運転、交通事故、交通法規違反、ストレスで痴漢行為を行った、他人名義のクレジットカードを不正使用した、違法薬物を使った等)

Ⅸ情報漏洩は毎日のように起きていることを示すデータと近年の情報漏洩の特徴、ベネッセの2,000万人規模の情報漏洩事件(この事件も講師は当事者です)

Ⅹ講師が昔、マリオカートをやっていたらピーチ姫の声が絶対知っている人の声だったのですが、本人と話すまで2年間気づかなかったという話(ピーチ姫の声は任天堂に就職した大学の同級生でした)で、普段から高くアンテナを張って気づく感性を持つことが重要であることを伝えます。

Ⅺ講師が100万円の現金を支払う際に100万円の札束を手に取って「これ、私個人のお金にできないかな」と思ったことなど、人はどのような時に魔がさしてしまい、どのような行動をとるのかといったメカニズムを伝えます。

Ⅻ人はなぜ違反やミスをするのか、そして違反やミスを防いでいくためにどのような意識を持って当たっていくのかといった話を最新の心理学や脳科学に基づいて話すことで、受講生の腑に落とします。

最後に活性化されたコミュニケーションを取るために必要な間違いのない報連相のしかたを具体的に身に着けていきます。

このように「小菅でないと話せない」内容で構成している内容はコンプライアンスの根幹を深く理解させる最高の内容を誇ります。

スポーツニュースなどで見ましたが、千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手の完全試合、圧巻でした。プロ野球の歴史上、間違いなく最高最強のピッチングです。すごいの一言に尽きます。

ちょうどBIGBOSS率いる日本ハムファイターズと楽天ゴールデンイーグルスの試合をテレビで見ていたので、連続10三振を奪い日本記録を更新し、完全試合が続いていることが解説されていたので、それは見たいという気持ちになりました。ちなみにその解説者は偶然、平成唯一の完全試合達成者の槇原寛己さんでした。

結局連続三振記録は13まで伸び、完全試合達成され、1試合当たりの奪三振は19と日本記録タイまで伸びたという結果になりました。本当にすごいことだと思います。

この試合が行われている間や後に千葉テレビに「なんで中継しないの」「急遽放送はできないのか」といったお門違いのクレームが殺到したそうです。

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6423528

見たいという気持ちは分かりますが、テレビ局の都合も考えず何を言っているのかと思います。このような「こんなすごい試合を放送するのが当然」といった何様発言をすることが理解できません。

テレビ番組はスポンサーがお金を払って番組を作っているものを放映しているので、予定した番組を変えるということは災害等緊急時以外できません。お金を出しているスポンサーからすれば論外の話です。

またDAZNにお金を払えばこの試合は見れました。何千円かを払えば見れるのに、千葉テレビに無料で放送しろというのはおかしいです。

「してもらって当たり前」という考えを日本人は今一度考えなおすことが必要なんだとここ数年思っていますが、その典型的な事例です。このケースは千葉テレビへの明確な不当要求です。

このような不当な要求を世の中から無くし、誰もが前向きに働いていける世の中を本気で作りたいと思っています。その為、多くの自治体や企業などでクレーム対応研修の講師を務めています。クレーム対応の研修というと後ろ向きなイメージかもしれませんが、待ったく逆で私のクレーム対応研修は「困難があっても前向きに対応していく強い意志と意識を醸成する研修」です。

クレーム対応研修の講師を選ぶ要件は3つです。

1.クレーム対応の豊富な経験があること

2.マナー研修の延長線ではなく、法に明るく現実的な断り方の実務を指導できること

3.心理学、カウンセリングを理解していること

クレーム対応研修をやっている講師を多く知っていますが、実際にクレーム対応をしたことがない講師を多く知っています。全員マナー系の講師です。理不尽な不当要求、病的クレーマー、カスタマーハラスメントから心身を守り、断るべきことは毅然と断るということをしていかなければいけません。

行き過ぎた顧客絶対主義を正し、真に顧客と従業員の公正公平な関係である社会を作っていくことをすべての人に考えていただきたいと願います。

2022年4月のサミット人材開発の動画シリーズは新入社員向けの働くことへの意識シリーズです。今回は第3回。社会人意識の醸成です。4分32秒の動画です。宜しくお願いいたします。

https://www.youtube.com/watch?v=slTS7sQcFfIhttps://www.youtube.com/watch?v=slTS7sQcFfI

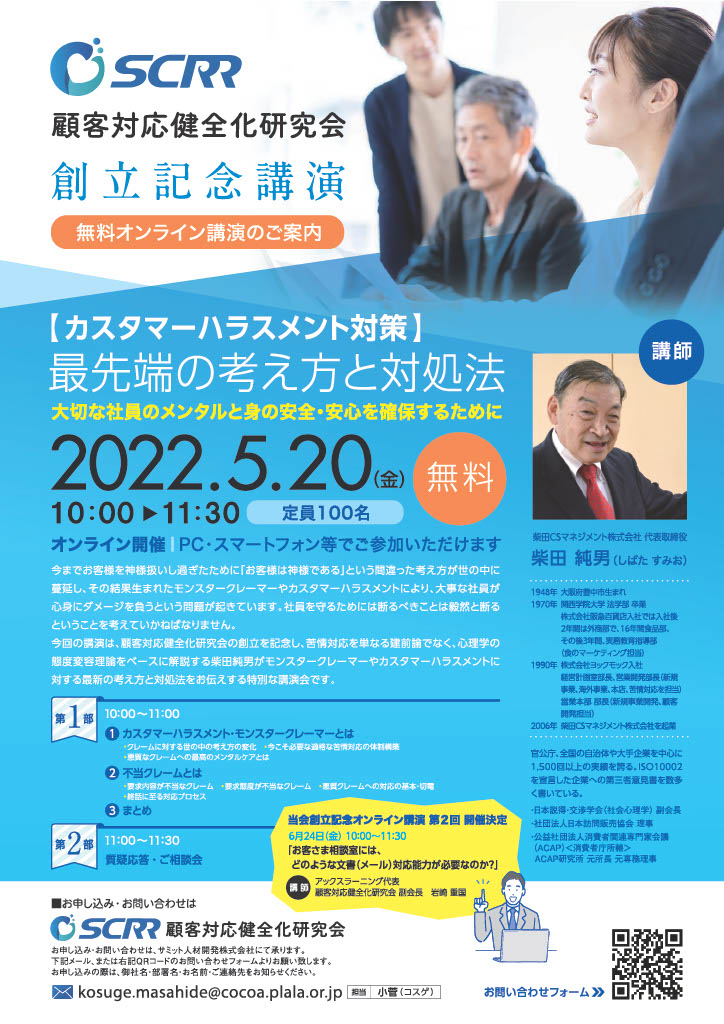

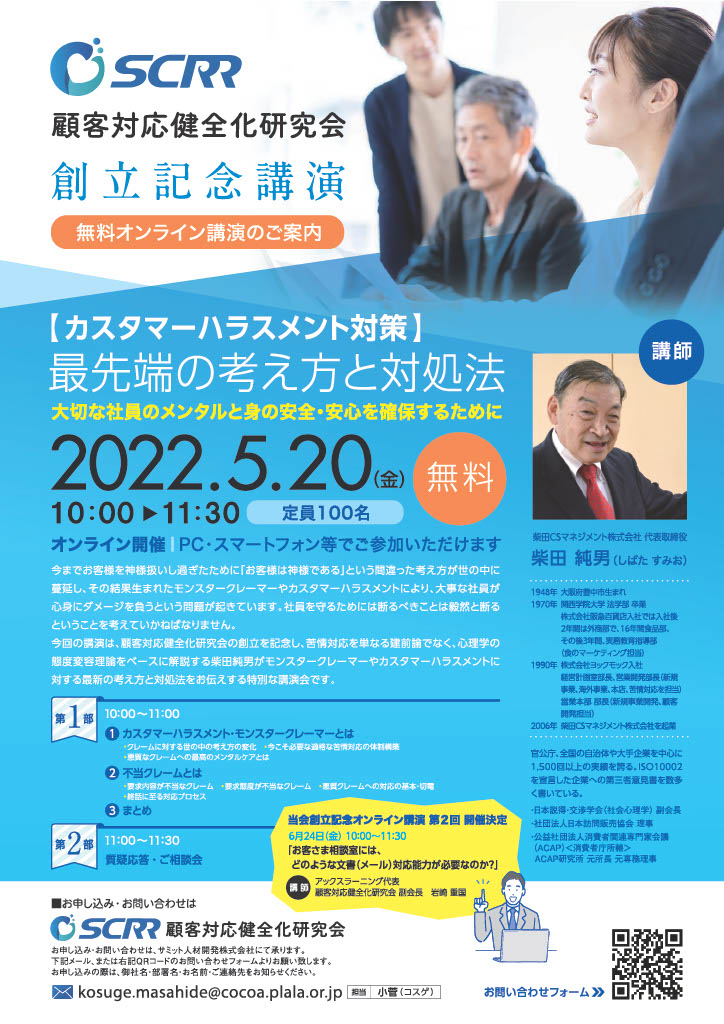

当会創立を記念して、会長である柴田純男の無料オンラインセミナーの実施が決まりました。詳細は下記チラシをご覧ください。

お申込みはサミット人材開発株式会社問い合わせフォームよりお願いします。

お問い合わせ

令和4年4月1日に苦情対応の国際標準規格ISO10002の意見書を最も発行している柴田純男先生を会長、その弟子である私、小菅昌秀とお客様満足度調査のスペシャリストである岩崎重国を副会長とし、顧客対応健全化研究会が発足しました。

今までのクレームに関する団体の見解はあくまでもお客様第一主義であることが大事だといったスタンスだと見受けられると考えられますが、我々はもう一歩踏み込んで行き過ぎた顧客絶対主義を正し、不当な要求やカスタマーハラスメントの無い誰もが働きやすい社会づくりをしていこうといった取り組みをしてまいります。

具体的には当会を通じて様々なクレーム事例を研究し、クレーム対応におけるガイドラインを作り、クレームに対する法律を作っていくといった方向性でやっていきます。既に会長、副会長の3名で20社以上のクレーム対応マニュアルやガイドラン作成に携わっていますので、我々以上この取り組みを行うのに相応しい集まりは他にはないと思います。

多くのお客様相談室や自治体とのコネクションがありますので、そちらからの膨大な事例について研究を深めていくといったことにも取り組みます。既にクレームの種類の分類はできていますので、こういった場合どうすればいいというのはほぼ完璧に類別することは可能です。そのような状況まで我々は来ています。クレーム対応に対する最先端のノウハウを更に更新・改善し続けてまいります。

私はかつて介護会社や不動産関連会社で数多くのクレームに悩まされてきました。大変きつい思いを散々しました。その分、世の中のクレームに関わる全ての人に我々の研修を受けてもらいたいと本気で思っています。不当な要求に応じた結果、悲劇が起きたといったこともありました。2019年の千葉県野田市の父親による女児虐待事件は、学校で虐待がないかの児童へのアンケート結果を父親が教育委員会の次長に見せろと執拗に迫り、あろうことか次長はそれを見せてしまい、虐待がエスカレートし虐待死に至ったという悲しい話です。

不当な要求やカスタマーハラスメントには断じて屈してはなりません。そのようなマインドを皆が持つ世の中に変えていきたい。誰もがクレームに対して身を守る盾を持ち、前向きに働くことができる世の中にしていきたい。このような強い信念をもって顧客対応健全化研究会を立ち上げました。創立記念のオンライン講演会、クレーム事例のオンライン研究会などイベントを5月より随時開催してまいります。どんどん告知をしていきますので是非ご注目をください。

2022年4月のサミット人材開発の動画シリーズは新入社員向けの働くことへの意識シリーズです。今回は第2回。職業人倫理です。4分29秒の動画です。ぜひご覧ください。宜しくお願いいたします。

小菅のコンプライアンス研修受けたら習得できるノウハウについて紹介いたします。

1,今やコンプライアンスは法令遵守だけではなく、組織人として、企業・自治体としての倫理観を持ち、すべての利害関係者への信頼確保をすることこそがコンプライアンスの本質であることを理解いただきます。

2.瞬時に情報が拡散するSNS時代において、問題やコンプライアンス違反が発生すると「誰が問題を起こしたか、いい加減な組織だ」といったレピュテーションリスク(風評被害のリスク)が発生し、民間企業であれば存続の危機にもなること、ソーシャルメディアの恐ろしさを伝えます。また自治体や企業で情報漏洩は毎日のように起きていることを事例を使って紹介し、情報に対する意識を高めます。

3.21世紀のコンプライアンスの歴史を時系列でたどって2022年の今、いかにコンプライアンスが重要であるかを21世紀のコンプライアンスの生き字引・当事者である講師(講師は21世紀のコンプライアンスの在り方を変えた事件の関係者です)にしか話せない内容をお伝えします。

4.不祥事が起こった際に、いかに迅速な対応をする必要があるのかを事例を使って理解いただきます。

5.不祥事の際、組織としてまずい対応をすれば100億円単位の損失が出るという日本大学の例を使い、不祥事の恐ろしさ、パワハラ体質・隠ぺい気質な組織のまずさを深く認識いただきます。

6.コミュニケーションの取れた風通しの良い風土こそがコンプライアンスが良い組織であり、トップダウンが強く、パワーハラスメントが横行する、現場の言うことを聞かない組織がいかに問題を起こし倒産したかということを、講師がかつて所属した急成長ベンチャー企業の例を使って理解を深めます。

7.倫理とは何か(倫理とは人の輪の中での決まり事、社会で守るべき秩序)を説き、不当な要求やことなどには決して応じない強い意志を醸成します。

8.公務員の場合、自分たちが思うほど民間からは倫理観が高いとは思われていないことをデータで知っていただき、自分たちこそが公務員は高い倫理観を示すのだという意欲を醸成します。

9.職員の金銭的欲望、ミスの隠蔽、人に弱みを握られる、組織のノルマなどのプレッシャー職員の倫理的な意志の弱さや甘え等、コンプライアンス違反の根源が何かを知ります。

10.人間の脳はなぜわかっていてもミスや違反をするのか、心理学や脳科学の見解を伝え、そもそも人はミスをする生き物、まじめなようでも手を抜く生き物であることを理解することでミスや違反をする前提で防止策を考えるというスタートに立ちます。

11.人には先入観があり、意識しないと100万回見てもそれが何かを理解しないことを知る。人は見えているものを見ているのではなく見たいものを選んでみている、聞こえるものを聞いているのではなく聞きたいものを選んで聞いているので、コミュニケーションにおいて見る・聞く意識を持つことの重要性を知る。

12.常に疑問を持ち、気づく感性の大事さを認識する。

13.不祥事を起こした人の90%が言うセリフが「そんなつもりじゃなかった」という言葉で、つい魔が差してしまい、その結果不祥事を起こしてしまうということを伝えることで今後「魔がささない」ように指導をします。

14.アメリカの犯罪心理学者の割れ窓理論(街で1枚のガラス窓を割れたままにしておくと、他のガラス窓も割っていいんだという心理が働き、他のガラス窓が割られ結果街が荒れるという現象)を紹介し、コンプライアンスの方程式は「100-1=0 99点でも0点」であること知り、日本ではこれを徹底している例としてディズニーランドを例にしてコンプライアンスに対する意識を高めます。

15.ミス、違反、ハラスメントが起きる原因を考えないといつまで経ってもそれらは減りません。そのために原因を追究する方法である「トヨタのなぜなぜ分析」と講師のお客様の建設会社で実際にあった建物を建てたら屋根が南北真逆だった事例を使って「ピラミッドストラクチャー」という技法を紹介することで問題の原因を突き止めるスキルを身に着けます。

17.細かく進捗状況をする報告のポイント、悪い時ほど早く言う相談のポイントといったコミュニケーションにおいて重要な報告・連絡・相談のポイントを解説します。

18.仕事とは結果を出す過程でプロセスを正しく守っていくこと、胸を張った行動が続けられたかどうかが重要であること、法令を遵守し組織倫理を守りすべての利害関係者への信頼確保こそがコンプライアンスの本質であり、これらを根気よく継続していくことを説く。そのために常に仕事に対して誇りを持ち正しくやることを気づかせる。皆様は京都市の「お宝」である大事な人財であり、常に業務をよりよくできないかという問題意識、自分とは関係がないということではなく自分なりに関わる当事者意識、そして何よりも間違ったことをしない美意識を持つことがコンプライアンスの根底であることを知っていただきます。

最後に「欧米のエリートビジネスマンはより良い正しい判断力を養うためにアートスクールに入ったり、仕事の前に美術館に行きます。より正しい判断をしていくために美意識を磨くことが重要なのはハーバード大学などで証明されています。スポーツがお好きならばトップアスリートの躍動する姿を見るのも良いです。音楽を聴くのもいいですし、おいしいものを食べることもいいです。ぜひ美意識を鍛え、コミュニケーションが活性化した組織づくりを皆様で進めてください。」とエールを送り、研修の締めの言葉といたします。

このような流れで研修を実施しています。コンプライアンス研修にありがちなこういったことをしてはいけないといった「戒め型」のコンプライアンス研修ももちろん必要ですが、それにプラスしてなぜ人はわかっていてもエラー(ミス)や違反を犯してしまうのかといった前提に立って考えることやどうすれば違反やミスをなくしていくのかといった「発展型」の研修も必要です。この研修では最新の心理学や脳科学に基づいた人間の脳の働きや人間心理について豊富な事例等(不祥事が起きやすい心理的メカニズムや実際の不祥事の考察)を使い、風通しの良いコミュニケーションが活性化した組織こそがコンプライアンスの良い組織であることを理解し、組織としてのミスや違反を防ぎ、風通しの良い組織を作るための現場の声が上がっていく組織を作っていくためにはどうすればと言うこと、また問題の原因究明し原因志向で考えていくためにはどうすればいいのかと言うことについてユーモアを交えながらお伝えします。

筆者が昔所属していた介護会社は日本で初めて24時間365日の介護を始めた会社で、クレームへの対応は非常に大変でした。その頃の私は大きな体、キャラクター、肩書で何とかしていましたが、その頃の自分に今の私の研修を受講させたいとよく思います。また、本気で「クレーム対応に関わる全ての人」に私の研修を受けていただきたいと思っています。

そんな私の研修について、受講生に伝えていきたいポイントをまとめましたので是非ご覧ください。

1.クレームの研修と言うと後ろ向きなイメージとよく考えられるがそうではなく、困難にも前向きな態度で挑んでいくための前向きな気持ちと強いメンタルを醸成するための研修であること。また、クレーム対応研修の国内第一人者の内容に準じた最高水準のものであることを伝えることで研修に臨む受講者の気持ちを高める。

2.講師の研修は数々の心理的などの「ネタ」満載の笑いどころの多い研修です。関西弁でまくしたてるようにテンポよく面白おかしく研修を実施します。また事例の紹介や受講生同士のワークやディスカッションを多く織り込んだ実践的な内容であり、受講生からは「あっという間の3時間だった」と言われていることを研修冒頭で伝えることで研修の臨む意識を高めます。

3.講師の考えるお客様満足の方程式は

商品の魅力×適正な価格×ブランド・信頼力×サービス力

と掛け算である。どんなに魅力的な商品で価格が適切で信頼できるブランドであっても、店員のサービスが悪ければその店で買いません。

自治体においての市民満足度の方程式は

サービスの公平・公正さ×税との均衡×信頼×職員のサービス

と言え、市民満足度はあなたのサービス対応力で左右されるものと理解いただきます。

4.クレームは初期対応のこじれが80%であり、相手の感情を浄化していくことで解決する場合が多い。そのために必要なカウンセリングスキルについて、心理学や脳科学に基づいた話や手法などを紹介し、面白くてためになる内容をお伝えします。

5.クレームが起きた後は再発防止のために分析を行うことが大事です。講師が開発した分類法を使えばほぼ間違いなくどれかに当たるので(過去1,000以上のクレーム事例はすべてこの分類法で網掛けができた実績有)、それを使って分析を行うスキルを身に着ける。またクレームの未然防止のためには情報共有が必要なのでコミュニケーションを取り組織的に対応していく方法を指導します。

6.「誠意を見せろ」という場合の誠意の中身は「カネ・モノ・度を超えた特別扱い」であり、常識範疇を超えた対応はむしろやりすぎで公正・公平さが求められる組織人としてはむしろやってはいけないことであることを理解いただき、不当な要求やカスタマーハラスメントに毅然と対応する強い倫理観とマインド、具体的な対応の仕方を身に着けます。

7.病的クレーマーに対して講師が実際に警察を動かし、教育委員会・公立小学校への出入禁止を守らせた事例など生々しい実例を通じて病的クレーマーや不当要求への対応法を習得いただきます。

8.この研修の究極の目的は顧客満足度向上・SNS時代における組織のイメージアップ・社員環境の安定であることを認識いただきます。

9.「お客様は神様です」という言葉は故三波春夫氏の言葉の独り歩きであり、三波氏の真意は「そもそも歌や踊りは神様に捧げるものであり、それをお客様の前でやるときも神様の前でやるときと同じようにやる」であり、お客様=神様ではないことを伝え、安心・安全・前向きに職務を遂行していくように講師から強くエールを送り、研修の締めとします。