2022年4月のサミット人材開発の動画シリーズは新入社員向けの働くことへの意識シリーズです。今回は第1回。社会人意識の醸成です。4分19秒の動画です。宜しくお願いいたします。

NEWS ニュース

サミット人材開発株式会社は最高の人材を育成することを使命とし、みなさまの更なるご飛躍に、そして地域の発展に貢献してまいります。

2022年4月のサミット人材開発の動画シリーズは新入社員向けの働くことへの意識シリーズです。今回は第1回。社会人意識の醸成です。4分19秒の動画です。宜しくお願いいたします。

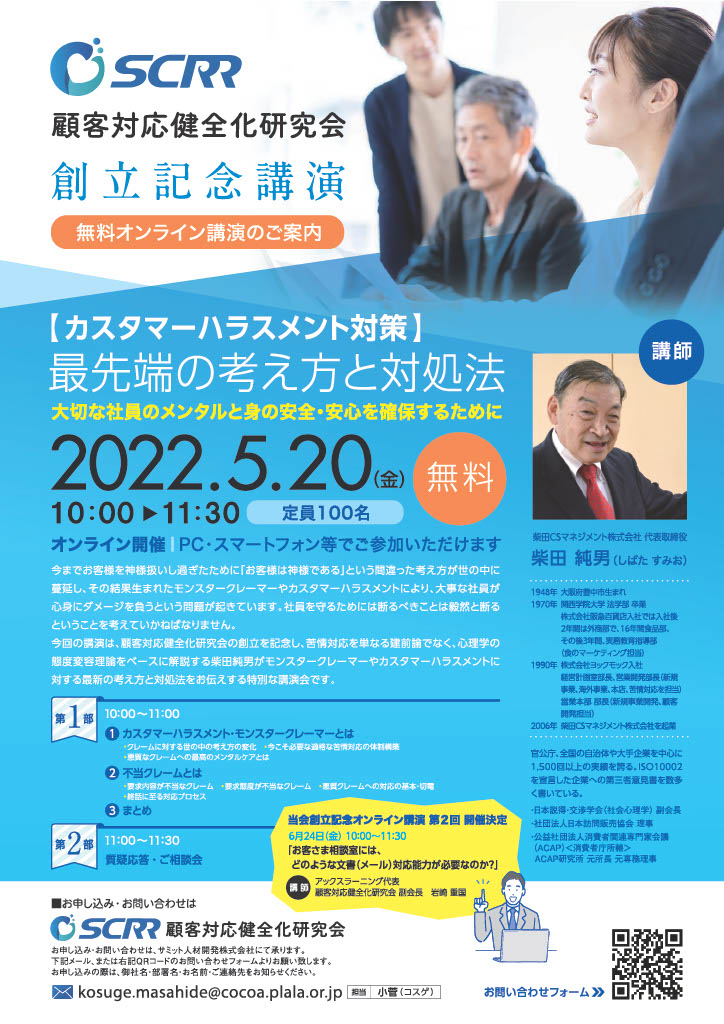

本日、すべての人が理不尽なクレームから逃れることを目的とし、顧客対応健全化研究会(Sound Customer Response Research Society 略称SCRR)を発足しました。

苦情対応の国際標準規格ISO10002の意見書発行数では国内トップクラスを誇る、クレーム対応研修の第一人者である柴田純男が会長を務めます。また、CS(顧客満足)調査のスペシャリストでクレームメールライティング研修を得意とする岩崎重国と、柴田純男の一番弟子で特に自治体のクレーム研修に強い私、小菅昌秀が副会長を務めます。私は事務局長も兼務します。

まずは我々が目指すところについて、柴田会長からの動画メッセージをお送りします。 分 秒の動画です。

また、ホームページも本日立ち上げましたので下記URLよりご覧ください。我々の理念と目的、ポジション、目標、ミッション、ビジョン、活動内容、会長挨拶、役員紹介、問い合わせ先を記載しています。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

令和4年4月1日。クレーム対応研修の第一人者である柴田純男を会長として顧客対応健全化研究会を創立しました。理念と目的、ビジョン、役員紹介などホームページをご覧ください。創立記念の柴田による動画もございます。5月20日には柴田が講師を務めるオンライン特別無料講演会も実施します。ふるってご参加ください。

セミナー参加のお申し込みはサミット人材開発株式会社問い合わせフォームよりくださいませ。

セミナーチラシ

2022年3月のサミット人材開発のYOUTUBE動画は《アイデアの出し方》オズボーンのチェックリスト シリーズ全9話をお送りします。今回は最終話。「組み合わせてみたら」です。4分11秒の動画ですので是非ご覧ください。

小菅の研修はかなり緻密に作り上げた内容ばかりで、どのようにして集中させていくかなど、研修の進め方について本日はお話ししようと思います。

まずは1時間に10分の休憩を取ることを約束し、クレーム対応の第一人者の内容に準じた心理学や脳科学等に基づいた面白い内容で1日は「あっという間」であることを伝えることで研修に臨む前向きな態度を醸成していきます。この惹きつけ方はとても重要です。クレーム対応の研修というと後ろ向きな感じと思う人は多いですが私の研修はそうではなく、「クレームがあったとしても前向きに立ち向かうことができるスキルを身に着けることで、勇気とマインドを育むための研修」であることもここでお知らせします。

そして顧客満足度とは何か、35年前にCSの考えが日本に入ってきて最終的にモンスタークレーマーが生まれていった歴史、聴き過ぎるクレーム対応からの脱却の必要性、怒りのメカニズムなど現代におけるクレームの背景や傾向について理解を深めていきます。

クレームには事実的問題と感情的問題があるがまずは感情的問題を廃していくことが優先されることを理解し、コミュニケーションで一番大事なことは聴くことであることを3種類のペア演習で体感的に分かっていただきます。また、答えを導き出すために最重要であるのが質問することであることを理解し、技術を習得する。傾聴と話をまとめる提案技術を身に着ける。

次に病的クレーマーのタイプごとの特徴と判断のしかたと対応の仕方を理解します。また、このような場合どう対応するのかという事例紹介を行い対処法を習得していきます。

苦情対応の国際標準規格ISO10002の意見書発行数では国内随一を誇る柴田純男氏)の監修の元、講師が開発した不当要求の類型パターンの中で、まず覚えたい基本的な不当要求対応法を覚え、公正・公平さが求められる組織人として断じて不当な要求に屈しない態度を醸成していきます。

基本30分~1時間で上司に話を上げるエスカレーションや、クレームを起こさないための未然防止の取り組み方、クレームを再発防止する分析と共有化するための報・連・相についても触れていきます。

最後に身を守る「盾」を手に入れたことを伝え、顧客は神様ではないので組織人として断るべきは毅然と断ることを改めて話し、クレームに前向きに対していくマインドを持たせていくといった構成です。小菅は不動産管理会社で現役でクレーム対応に従事しています。机上の空論ではない生々しい「活きた」研修をお届けしています。

マナー研修の延⾧線であるお客様を神様扱いしてとにかく「聴くだけ」の今までのクレーム研修の指導内容では令和のモンスタークレーマーやカスタマーハラスメントへの対応は厳しくなりました。できることは精一杯対応することとともに断るべきことははっきり断ることが必要です。少子高齢化の中、大事な社員を守っていくためにも社員が不当要求や病的クレーマーにも対応できるスキルと強いマインドを醸成する必要がありますが当研修を受講いただくことでしっかりとそのようなスキルやマインドが社員の皆様に身に付きます。

実践的なクレーム対応ができるようになるための研修には下記4つの内容が必須です。

1.実際の講師の経験や多様な事例に基づいた実践的な内容。

講師はヘビークレームが多い自動車・介護・不動産の業界で長年、毎日のようにクレーム対応に従事しておりました。現在も不動産管理会社のトラブルやクレーム対応に従事しています。その圧倒的な実務経験を活かした実践的な研修を提供できます。研修には現役の刑事・巡査や教員も参加しに来られます。

2.心理学・カウンセリングスキルや説得交渉学を根拠とした内容

大学時代(京都教育大学教育学部)に現代カウンセリング学の父・最高権威者のカール・ロジャーズよりアメリカの研究所で直接指導を受けた教授からカウンセリング法を学び、専門性の高い傾聴等スキルを習得しました。そのカウンセリングスキルと心理学をベースとし、26年の営業、クレーム対応、部下指導などの経験の中でノウハウを熟成させてきました。また現在も日本説得交渉学会(慶應義塾大学にて毎年開催)で説得交渉学を学び、最先端のノウハウを更新しております。受講生にとって明確な根拠がある納得性が高い話をするため、腑に落ちる研修を行えます。また、公立中学で教師をするために必要な「倫理」を学んだ経験があります。その知識を活かし、倫理を説いていくことで組織人に必要な不当な要求に屈しない態度を醸成していきます。

3.苦情対応の国際規格ISO10002の意見書発行数国内随一の第一人者の一番弟子

小菅講師は苦情対応の国際規格ISO10002の意見書発行数では国内随一を誇る、クレーム対応研修の国内第一人者である柴田純男氏の一番弟子です。本研修の分野においては国内における第一人者に準じる存在と言えます。「研修を受けて、前向きに仕事をする意欲が高まった」など研修アンケートでは受講生から圧倒的に高い評価をいただいています。このように研修がデザインされているため受講効果は高く、受講生からは「あっという間の1日だった」との声を数多くいただいています。市民への皆様への「おもてなし力」と不当要求を断固認めない「おことわり力」をしっかりと身に着けていただけます。

4.豊富なクレーム事例考察事例

毎年約200~300件のクレーム事例を分析・考察しており通算1,000件超の事例を有しています。

このようなことが土台にありますので、極めてクレーム対応に対して効果の高い研修が実施できます。受講された方は「明日からクレームがあっても前向きに働く気持ちになれた」とおっしゃる勇気を育む研修です。

2022年3月のサミット人材開発のYOUTUBE動画は《アイデアの出し方》オズボーンのチェックリスト シリーズ全9話をお送りします。今回はその第8話。「逆にしてみたら」です。4分15秒の動画ですので是非ご覧ください。

先日も良い本に巡り合えました。2040年 仕事とキャリア年表という本です。これからの日本で実力を付けながら幸福に生きていくための考えについて書かれています。まさに私が小学5年生の娘に言いたいことを言ってくれている内容です。

昔から年功序列、新卒一括採用、定年退職といった従来型のメンバーシップ型の雇用体系は崩壊して、ジョブ型に移行していくと思っていました。私は2022年3月現在で50歳でいわゆる団塊ジュニア世代で、20年以上前の30歳くらいから我々の世代は70歳以上になっても年金は出ないだろうと予測してましたし(小菅は当時ソニー生命にいていろんな予測するためのデータを見ていました)、自分自身にしかない特別な何かができないといけないと何となく思っていました。

最初に勤めた会社、ソニー生命の後、私は会社員として合計6社に所属して、その中で様々な成功・失敗体験を得てきました。6社の業種はカーディーラーの営業、ソニー生命のライフプランナー、介護会社のエリアマネージャーと営業、賃貸保証会社の営業、研修のコンサルタント、人事評価制度のコンサルタントとすべて畑違いの道を歩いてきました。

また、クレーム対応やコンプライアンス、ハラスメント、マネジメント、コミュニケーションなどのノウハウをリスクマネジメント系の国際標準規格ISO10002の意見書発行では国内随一を誇るこの分野の研修の国内第一人者である柴田純男先生から承継できたという大変幸運なできごとがあります。今も柴田先生とは多くの情報のやり取りをしています。これらが私の研修講師・コンサルタントとしての財産です。現在、私にしかできない研修などの仕事を提供し続けることができています。44歳の時に成功する確信をもって起業しましたが、なぜ確信を持てたかという理由はこれです。

研修やコンサルティングやマニュアル作成など、その都度いくらというジョブ型の仕事ですが、私のように自分で会社をしている人だけでなく、会社員もこれからはこのようになると上記した本では予測されています。なぜならば、固定した金額を社員に払い続けることを企業ができなくなっていくからです。働き手は「今あるスキルの延長線で自分にしかできないモデルを作る」もしくは「学びなおす」ことをしていかないと厳しい時代がくるということです。

私の年齢ですらこのように考えていくべきなので、38歳下の娘の年代ならばなおさらです。大企業にさえ入ればという考え方はこれからは全く通じないので、できれば大学生の時に最新のノウハウを学んで企業をスタートアップするのが理想で、また大手のコンサルティングファームなどで大きなプロジェクトを動かす経験を積んで独立するなど、高校生くらいになるときには娘にこのような視野を持ってほしいと思っています。この本は妻にも読んでもらうようにお願いしました。

企業としても、古い体質を変えていかなければ優秀な人材は確保できません。メンバーシップ型の上に同調することが仕事ということであれば成長しようとする若い人はその会社に魅力を感じす、保守的な考えで成長意欲の低い若い人しかその会社に集まりません。そうなれば会社は成長するどころか、どうなってしまうかはおのずからわかることです。今からでも遅くはないので考えを改めていかねば未来はないと、この本を読んでより思うようになりました。

2022年3月のサミット人材開発のYOUTUBE動画は《アイデアの出し方》オズボーンのチェックリスト シリーズ全9話をお送りします。今回はその第7話。「入れ替えてみたら」です。4分11秒の動画ですので是非ご覧ください。

#研修#研修会社#講師#セミナー#講演会#企業#組織#全国#自治体#シンクタンク#アイデア#出る#良い講師##事例#実績#三重県#愛知県#東京#全国#有名#効果#高い#ミス#撲滅#違反#安心#費用対効果#管理職#問題解決#発散#収束#効果#大きい#コストパフォーマンス#すごい#原因#考え方#効率化#発見#浮かぶ#成長

戦後の高度成長期の際に顧客と会社の関係性が変わっていったということを師匠である柴田純男先生に伺いました。その中で三波春夫さんの「お客様は神様です」という言葉が独り歩きしていった結果、お客様は神様であるという間違った認識が広まっていきました。

私は全国の企業や自治体で年間数十回のクレーム対応研修の講師を務めており、数多くの事例を見てきていますが、この「お客様は神様ではないのか」というセリフを言う人はどこにでもいます。こういった人は不思議な思考回路を持っているなと思います。自分自身が神様だというなんてどこまで思い上がっているのかと。

昔、このセリフを言われたときにこう返したことがあります。「神様でいらっしゃるのですか。でしたら私の願いを聞いていただけますか。え?そんなの無理?じゃあ、神様ではないですね」

私はクレーム慣れをしているのと、相手が大したことがない相手だと見極めていたのでこのような軽い返しをしましたが、これは避けられた方が良いでしょう。相手からすると軽く扱われたと思うので(実際に軽く扱いました。)、少しリスクが高いと思います。

正攻法としては「お言葉を返すようですが、お客様はお客様であって神様ではありません。一部の方に度を越えた特別な扱いをすることはお客様への公正公平な対応を是とする当社としてはできかねます。」といった感じでしょうか。断るべきことはしっかり毅然と断るということが大事です。

これからは少子高齢化が進み、従業員の確保がさらに難しくなっていきます。理不尽なクレームを受けることで大事な従業員が辞めてしまうなんてことがあれば企業としてのダメージは計り知れないものがあります。顧客第一主義は顧客絶対主義ではありませんし、本当にお客様満足を追求するならば従業員が楽しそうに働かずしてそれが可能かということを考えるべきでしょう。従業員満足度を高めることを考えていかずに真のお客様満足を得ることはないということです。

これからの時代は今までの不等号で表される、「お客様>従業員」といった図式でなく等号で表される関係性を持っていくことが必要であると考えます。師匠の柴田先生を会長に、4月に立ち上げる顧客対応健全化研究会(Sound Customer Response Research Society 略称:SCRR 小菅は副会長)ではこの考えを世に広く広めていきたいと考えています。誰もが明るく前向きに働ける社会づくりのため、我々は声を上げていきます。

研修・お見積もり等のお問い合わせはこちらからご連絡ください。